総合診療科について

初診外来、総合診療予約外来を担当しています。

平日日中の内科系救急外来を担当し救急車の受入対応を主に行っています。

また、地域の開業医の先生方からの紹介を受ける窓口機能も有しています。

常勤医師不在領域における入院患者対応も総合診療科が中心に担っております。

高齢者に見られるような多専門領域にまたがる疾患の管理だけでなく、生活面や家族背景を考慮した介護福祉と連携した診療を実践しています。

診療日について

詳しい診療日は外来診療表をご確認ください。

2024年度総合診療科実績

概要

総合診療科は開設して11年目を迎えましたが、この間、利根沼田地域の今後の医療のあり方を考えながら、利根中央病院及び利根中央診療所を支える1部門として、そのあり方を進化させてきました。直近数年間は、病棟診療チーム制導入、利根中央診療所訪問診療単位拡充、診療看護師と共同した病棟診療チーム体制整備等、日常業務の改善を中心に取り組んできました。現在、当科が担当している日常業務は、内科系救急外来・初診外来(発熱外来含む)・予約外来・病棟管理・訪問診療と多岐に亘っています。そして、日常業務の中で患者診療と併せて大切な業務の一つが教育です。初期臨床研修プログラムや総合診療/総合内科専門研修プログラムにおいて、当総合診療科は研修医/専攻医の教育部門として重要な役割を担っています。

2024年度は改めて、教育を総合診療科として考え直す年度となりました。指導医として書上奏医師が復職されるとともに、フェローとしては、髙橋朋宏医師が専攻医期間を明けて着任し、片山理智医師が埼玉医科大学総合医療センターから上半期に当科出向所属となり、研修教育体制の重層化がなされました。専攻医として森瑞樹医師、佐藤聖佳医師が合流し、新たな教育の機会が作られました。

また、専攻医や研修医を初めとした全てのメンバーが安心して働き、学び成長できる環境づくりを目指し、環境整備を行いました。具体的には、個々の症例に合わせた日々のカンファレンスを充実させることで、医学的な知識を習得する機会とすることはもちろんですが、社会的な課題をチームとして解決する重要性を学ぶ機会を大切にし、後進教育の機会としました。また、研修医や専攻医の振り返りを丁寧に実施しました。

診療においては、病棟診療の体制は、3チーム制に変更し診療看護師には指導医の診療補助的立場で病棟診療を中心に関わりを続けました。それぞれ主治医として責任持った病棟診療を行いながらも、チームとしても診療を行っていくスタイルを引き続き取りました。病院総合診療医・家庭医として、自らの知識や技術の研鑽は行いながらも、他科との連携を図り、より患者目線の診療を行うとともにコンサルトしやすい関係性の構築を目指した1年でした。2022年度から取り組みを始めた利根中央診療所における在宅医療プロジェクトについては、引き続き渡邉健太先生に担当頂くとともに、総合診療科医師複数名が訪問診療を担当する形に変更しました。

以上のように2024年度は改めて教育を大切な柱の一つと捉えて体制整備を中心的に行なった年度となりました。

診療体制

体制面では総合診療科診療科長を2名体制とし、救急・外来部門科長を鈴木諭医師が、病棟診療部門科長を宇敷萌医師が担当し、より機能的に診療や教育のマネージメントが行えるように変更を行いました。指導医として書上奏医師が育児休暇から復職されるとともに、フェローとしては、髙橋朋宏医師が専攻医期間を明けて着任し、片山理智医師が埼玉医科大学総合医療センターから上半期に当科出向所属となり、研修教育体制の重層化がなされました。専門研修日本専門医機構の管理型総合診療専門研修プログラムには新たに当院初期研修プログラムを卒業した佐藤医師と救急科専門医取得後に総合診療専門医のダブルボード取得を目指す森医師を専攻医として受け入れ、総勢専攻医4名(PGY 5が1名、PGY 4が1名、PGY 3が2名)となりました。また、上期には川崎協同病院総合診療専門研修プログラムからPGY 8の中村医師を、下期には姉妹プログラムである群馬家庭医療学センター総合診療専門研修プログラム前橋協立コースからPGY 7の大野医師を受け入れ、共に研修を行いました。年度を通じて院内に9名前後のスタッフ及び専攻医が常駐する体制を維持しました。

常勤スタッフ

非常勤スタッフ

- 名誉院長(利根中央診療所所長) 大塚 隆幸

外来部門

総合診療科では主に予約外来と予約外・初診外来、発熱外来、二次検診・ワクチン外来(月曜日午前及び土曜日午前)を担当しています。COVID-19 pandemic以後、発熱患者の受診動線を分離し発熱外来を設置しています。

| 予約外来 | 12415名/年 (105.4% 対2023年度) |

| 二次検診・ワクチン外来 | 二次検診・ワクチン外来 976名/年 (76.6% 対2023年度) |

| 予約外・初診外来 | 6290名/年 (109.9% 対2023年度) |

予約外来は主にスタッフ医師8名で週10単位(1単位=午前ないし午後半日)を開設しています。高血圧、脂質異常症、糖尿病等の一般慢性疾患管理に始まり、多疾病罹患(multimorbidity)の多科併診高齢者の外来通院科調整や、多剤内服調整も行いました。また、医学的問題だけではなく精神的社会的背景への対応なども行っています。専攻医による、入院担当患者退院後のfollow upや外来患者短期経過観察目的のfollow up外来も引き続き開設しました。

予約外・初診外来の総受診者数は、地域内連携が強化されつつある中、紹介患者の増加もあり全体的に増加傾向となりました。また発熱外来受診者数は感染症流行状況により増減を認めました。地域の高齢化率の上昇を反映し個々の症例の重症度は高い傾向となっており、1患者あたりの診療に要する時間が延長する傾向となっています。徒歩受診でも緊急性を有する疾患の方や重症者がいることから、外来混雑時や救急車重複要請時の対応を円滑にするために、発熱患者担当医師を含めて午前中は指導医及び専攻医の3名体制で外来対応をしています。発熱患者については、看護師による電話問診及びトリアージの後、PPE(Personal Protective Equipment)装着の上、引き続き地域における発熱患者の1次〜2.5次診療を行いました。

更に2024年度も、2023年度に引き続き専攻医や研修医、医学生に対する外来教育を積極的に行いました。2次医療圏内で唯一の総合病院機能を有する病院で、かつ群馬大学医学部の関連病院として、多くの専門外来を有する病院であるため、希少疾患や難病患者の状態悪化への対応も求められており、より幅広い疾患に対する知識と状態悪化時の適切な対応ができる医師を育てることを目標としています。そして学問としての医学的知識だけではなく、自身が対応する患者一人一人の心理・社会的背景を理解し配慮した医療(BPSモデル:Bio-Psycho-Social model)が提供できるように教育を続けました。

訪問診療に関しては、宇敷医師、渡邉医師、髙橋医師の3名が2024年4月から利根中央診療所から行う体制に変更を行いました。2021年度から引き続き、渡邉医師を中心に訪問診療プロジェクトを推進しております。

救急部門

2024年度も2023年度に引き続き、平日日勤時間帯及び毎週土曜日午前において、救急搬送及び徒歩来院後院内トリアージで救急対応が必要と判断された内科系救急患者対応を、総合診療科医師中心にシフト制を取り診療を行いました。一部曜日の救急診療においては診療支援として専門各内科常勤医及び総合内科専門研修プログラムの専攻医にも対応を依頼しています。2024年度の救急外来受診者の総数は、電話トリアージの推進や一次診療医療機関への受診案内等を勧めた効果もあり2023年度よりも減少傾向となりましたが、救急搬入件数及び救急応需率は2023年度に引き続き高率を維持しました。一方で救急要請件数の増加から、他の患者対応中や高度専門医療を必要とするとの判断から応需不能となった件数は、2023年度同等で115件となりました。

| 救急外来受診者総数 | 6369名/年 (69.4% 対2023年度) |

| 夜間休日患者数 | 3256名/年 (52.5% 対2023年度) |

| 救急搬入件数 | 2788名/年 (98.7% 対2023年度) 内救急車2782名/年、ヘリコプター 6名/年 CPA 97名 (ROSC 10名、ROSC率 10.3%) |

| 救急応需不能件数 | 115件(不応需率 4.0%) |

2024年度も発熱患者の救急搬送においてはCOVID-19 の可能性を考慮し、検査でCOVID-19が否定されない限りは全例PPE着用で発熱診療ブースでの対応を行いました。高齢化が進む利根沼田地域において高齢者救急の増加、CPA症例の増加は顕著となっています。利根沼田医療圏は東京23区と同等の医療圏面積であり、救急車両による搬送時間が長くなる傾向があり、重症救急対応やCPAのROSC率向上には病院前救急医療体制の整備と連携が必要です。2023年度と比較し、高齢化を反映してか当院搬送症例の院内ROSC率は低下しましたが、今後も地域内外のEMS/HEMSとの連携が重要であると考えています。この間も沼田医療圏内で発生した3次救急医療機関対応が必要と判断された症例に関しては、前橋赤十字病院を基地病院とした群馬ドクターヘリに多大なる協力を得ています。沼田医療圏においてはJターン(基地病院に戻らず近隣医療機関に患者搬送を行う)割合が増加傾向にあり、2024年度は6件の群馬ドクターヘリ症例の直接搬入を受け入れると共に、搬送対象にならないまでも群馬ドクターヘリ要請されたヘリ連携症例も複数件応需対応を行いました。

入院部門

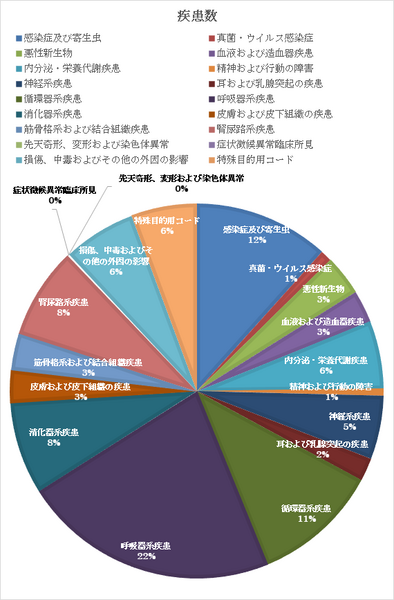

2024年度も2023年度同様に専門的治療が必要な症例は臓器別専門科が主治医として受け持ち、多疾病罹患症例や疾病以外の社会的背景等が複雑かつ専門診療科対応困難な症例については当科が入院主治医として受け持つ形を基本的に取りました。より専門性の高い領域を臓器別専門科が主治医として入院対応するため、各臓器別専門科の周辺領域疾患に関しては該当科の状況に応じて当科が主治医として対応し、専門科からのアドバイスを受けながら入院診療を行いました。常勤医師が不在の疾患群に関しても外来各科専門医と連携した診療を行っており、結果として2024年度の当科担当入院患者の疾患内訳(ICD-10準拠)は多岐に及んでいます。

入院患者については2023年度と体制を変化させ、宇敷医師、渡邉医師、髙橋医師の3名を各チームの指導医とし、診療看護師が指導医の診療補助的立場で病棟診療中心に関わるチーム診療の骨格を作りました。そして各指導医以下に専攻医を1〜2名、更に各専攻医以下に研修医、student doctorを配置する屋根瓦式病棟診療チーム体制を取り、病棟管理を行いました。診療看護師が各チームのメンバーの一人として診療に関わることで、入院患者を中心に早期医療対応が可能となると共に、外来・救急・入院患者診療と多重業務となる医師の業務軽減と医療安全にも寄与したと考えています。

総合診療科が担う業務は入院患者診療に留まらず、外来、救急、在宅診療に及ぶため、感染症流行状況や重症入院患者の増加等の状況に合わせて受け持ち患者の制限を行いました。年度を通じた総担当患者数は2023年度と比較し、やや増加するとともに、地域の高齢化が進んできている事等の影響から疾患複雑化が進み重症患者を担当する割合が増加傾向となっています。

| 入院患者数 | 1004名/年 (101.5% 対2023年度) |

入院患者詳細

カンピロバクター腸炎、偽膜性大腸炎、細菌性腸炎、B群/G群連鎖球菌敗血症、MRSA敗血症、レジオネラ肺炎、神経梅毒、ツツガムシ病、眼部帯状疱疹、サイトメガロウイルス性単核球症、食道癌、胃体部癌、上行結腸癌、下行結腸癌、直腸癌、胆嚢癌、声門上癌、肺門部腺癌、乳癌、胆嚢癌、膵尾部癌、尿管癌、転移性肝癌、び慢性大細胞型B細胞性リンパ腫、濾胞性リンパ腫、脳腫瘍、小球性低色素性貧血、吸収不良症候群によるビタミンB12欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、汎血球減少症、播種性血管内凝固、IgA血管炎、血小板減少症、脾梗塞、縦隔リンパ節サルコイドーシス、甲状腺機能低下症、甲状腺クリーゼ、急性甲状腺炎、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性高血糖高浸透圧症候群、低血糖、副腎クリーゼ、肥満低換気症候群、脱水症、低ナトリウム血症、アルコール性ケトアシドーシス、高カリウム血症、低カリウム血症、水中毒、低アルブミン血症、急性アルコール中毒、不安神経症、心因性失神、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、薬剤性パーキンソン症候群、アカシジア、脊髄小脳変性症、てんかん複雑部分発作、症候性てんかん、睡眠時無呼吸症候群、ギラン・バレー症候群、ミトコンドリア脳筋症、低酸素脳症、メニエール病、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎、椎骨脳底動脈循環不全、高血圧切迫症、不安定狭心症、急性心筋梗塞、肺血栓塞栓症、感染性心内膜炎、蘇生に成功した心停止、心肺停止、発作性頻脈性心房細動、慢性うっ血性心不全急性増悪、視床出血、心原性脳塞栓症、アテローム血栓性脳梗塞、塞栓性小脳梗塞、高血圧性脳症、解離性大動脈瘤、胸部大動脈瘤破裂、感染性胸部大動脈瘤、深部静脈血栓症、食道静脈瘤、扁桃炎、インフルエンザ、肺炎球菌性肺炎、MRSA肺炎、マイコプラズマ肺炎、気管支炎、扁桃周囲膿瘍、気管支喘息発作、肺気腫感染増悪、特発性間質性肺炎急性増悪、肺化膿症、膿胸、自然気胸、縦隔気腫、口腔底蜂窩織炎、出血性逆流性食道炎、マロリ・ワイス症候群、出血性胃潰瘍、穿孔性虫垂炎、虚血性大腸炎、麻痺性イレウス、閉塞性イレウス、大腸憩室出血、便秘症、腹腔内膿瘍、アルコール性肝硬変、急性肝不全、肝膿瘍、胆石性急性胆嚢炎、総胆管結石性胆管炎、特発性急性膵炎、アルコール性慢性膵炎急性増悪、下肢蜂窩織炎、頸部リンパ節炎、薬剤過敏性症候群、乾癬性関節炎、多形滲出性紅斑、褥瘡、MRSA膝関節炎、化膿性関節炎、RS3PE症候群、成人発症スチル病、偽痛風、リウマチ性多発筋痛症、仙腸関節炎、化膿性脊椎炎、腰椎椎間板ヘルニア急性増悪、急性腰痛症、急性腎盂腎炎、微小変化型ネフローゼ症候群、慢性腎不全急性増悪、尿管結石、結石性腎盂腎炎、精巣上体炎、外陰部潰瘍、月経困難症、肺胞出血、COVID-19、顔面挫創、慢性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、外傷性気胸、腰椎圧迫骨折、仙骨骨折、アセトアミノフェン中毒、ベンゾジアゼピン中毒、三環系抗うつ薬中毒、抗精神病薬中毒、一酸化炭素中毒、きのこ中毒、蜂アナフィラキシー、低体温、窒息、ピーナッツアレルギー、アナフィラキシーショック

教育

病院総合診療/家庭医療学の面白さを学生や研修医へ実臨床を通じて伝えることを当科の一つの役割と考えています。2023年度も引き続き研修医や専攻医の研修受け入れを行うとともに群馬大学医学部5〜6年生の学外選択実習や見学学生の受け入れを積極的に行いました。COVID-19 pandemicによる影響で学外選択実習が一時中断されましたが、2022年と同様に実践的な教育を提供する様に心がけました。診療時間内に学生、研修医向けのカンファレンスやレクチャーを行い、on/off the jobのバランスを取っています。

- 学生実習受入:47名(内群馬大学学外選択実習 26名)

- 初期研修受入:12名

morning lecture

利根中央病院では研修医や専攻医、実習で来訪している医学生を主な対象としたmorning lectureを定期的に行っています。当初は始業前時間を使ってのlectureを行っていましたが、昨今働き方改革が叫ばれるようになり時間内に開催時間を移動しての開催が増えてきています。専門各科の医師からのレクチャーもありますが、臨床研修を始めたばかりの研修医が日常で知っていた方が良い、臓器横断的な知識や社会資源等に関する知識を中心に、総合診療科スタッフ及び専攻医が依頼された内容に対してレクチャーを行っています。

SDH/SDGs教育

2021年度から「SDH/SDGsを学び理解するためのカリキュラム」を策定し運用してきましたが、2024年度からプラネタリーヘルスの概念を追加した新たな「総合診療科でSDH/SDGsとプラネタリーヘルスを学び理解するためのカリキュラム」へ変更しました。

本カリキュラムは、1. 生活環境や労働を背景とした疾患との関係性を理解すること、2. 地域特性に起因する医療システムの課題を理解し解決策を考えること、3. 住民が健康かつ豊かに生活できる持続可能な社会のあり方を考えること、の3点を主要な目的とし、最終的に患者の心理社会的背景を理解した診療を行うことの意義を学び日常診療において実践できることを目標としています。院内における理論学習を総合診療科スタッフが担当し、その後医療圏内の各地域に出向き1週間の宿泊型生活体験研修を行っています。

| 理論学習テーマ | ・「BPS(Bio-Psycho-Social)モデル」 渡邉 健太 ・「SDH/SDGs」 宇敷 萌 ・「プラネタリー・ヘルス」 鈴木 諭 |

| 宿泊型生活体験研修先 | ・川場村冨士山集落、一般社団法人WASAWASA関連施設 ・かたしな高原スキー場関連施設 |

外部講師招聘型教育

院内のスタッフだけではなく、外部講師を招聘した形で、主には医学生及び若手医師教育目的の総合診療/家庭医療領域に関するレクチャーや学習企画を、2024年度も主催ないし共催しました。年1回の企画だけではなく、日常診療の疑問や診療方針の決定に寄与するような教育カンファレンスも開催しています。

院内レクチャー

- 感染症カンファレンス 埼玉医科大学総合医療センター 三村 一行医師

- 胸部画像カンファレンス 立川総合病院 氏田 万寿夫医師

- 心電図レクチャー 前橋赤十字病院 丹下 正一医師

- 救急レクチャー 昭和医科大学 阿部 智一医師 計12回

- 集中治療レクチャー 国保旭中央病院 坂本 壮医師 計4回

学習企画

1)総合診療スキルアップセミナー 2024年7月6日

「エコーの秘訣を学ぼう! 実践的なエコー体験」

島根大学医学部附属病院総合診療医センター長 白石 吉彦医師

市立角館総合病院総合診療科/秋田大学医学部附属総合診療医センター 渡部 健医師

2)闘魂外来&闘魂祭 2024年10月26日-27日

群星沖縄臨床研修センター 徳田 安春医師

福知山市民病院 川島 篤志医師

市立大町総合病院 関口 健二医師

市立伊勢総合病院 谷崎 隆太郎医師

初期研修医教育

初期研修医教育:担当 飯島 研史(北毛病院)、比嘉 研、宇敷 萌

初期研修医の集合研修として北毛病院から飯島研史医師に来訪頂き、月に1回の「レジデント・デイ」(学習企画とふりかえり)を継続開催しました。業務保証を行い時間内にレジデント・デイを定期的に行うことで、初期研修医自身が各々の研修内容を自身の成長に落とし込めるような形をとっています。レジデント・デイの学習テーマは、研修医に学んでもらいたい内容を含めて決定し、指導医がファシリテートをする形で行っています。

初期レジデント・デイ学習テーマ一覧

- 第1回:2024年4月「プレゼン」

- 第2回:2024年5月「プレゼンテーション」

- 第3回:2024年6月「プレゼンテーション」

- 第4回:2024年7月「医師のキャリア形成」

- 第5回:2024年8月「Modified Mini-CEX」

- 第6回:2024年9月「研修医でも大丈夫-後輩指導-」

- 第7回:2024年10月「意思決定とその支援」

- 第8回:2024年11月「医療者のためのコミュニケーション」

- 第9回:2024年12月「検査の基準と精度の関係」

- 第10回:2025年1月「Modified Mini-CEX」

- 第11回:2025年2月「Whole Person Care と医療者の Well-Being(マインドフルネス、バーンアウトとストレスマネジメント)」

- 第12回:2025年3月「研修振り返り」

専攻医教育

担当 群馬家庭医療学センター指導医一同

群馬家庭医療学センター(G-CHAN)の総合診療専門研修プログラムとして、2021年度に引き続き、初期研修医と同様にG-CHAN所属の専攻医を対象とした月に1回の集合教育「G-CHANレジデント・デイ」を継続して開催しました。2024年度は2023年度に引き続きG-CHAN所属の専攻医数が増加していることもあり、レジデント・デイについては各々の「ふりかえり」を小グループに分かれて行う時間を優先的に確保しました。

<G-CHANレジデント・デイ学習テーマ一覧>

- 4月「オリエンテーション」 群馬家庭医療学センター 渡邉 健太

- 5月 「患者中心の医療」 堀越内科クリニック 堀越 健

- 6月 「予防医療と健康増進」 群馬家庭医療学センター 平 洋

- 7月 「未分類な問題へのアプローチ」 群馬家庭医療学センター 宇敷 萌

- 8月 「慢性疾患のケア」 群馬家庭医療学センター 周佐 峻佑

- 9月 「統合されたケア」 群馬家庭医療学センター 渡邉 健太

- 10月 「知っておきたい法律の話」 群馬家庭医療学センター 小林 聡史

- 11月 「複雑困難事例のケア」 群馬家庭医療学センター 髙橋 朋宏

- 12月 「長期的な全人的関係に基づくケア」 群馬家庭医療学センター 保田 和奏

- 1月 「メンタルヘルス」 サンピエール病院 石井 大輔

また、集合型学習企画として例年隣県の栃木県と合同で行っているポートフォリオ合宿を、LGBTQ+を主テーマに群馬主管で行いました。

<学習企画>

群馬家庭医療学センター・栃木医療センター合同ポートフォリオ合宿

2025年2月15日

「性別って2つしかないと思いますか?」

土庫鍼灸治療院 外松 慶土

利根中央病院総合診療科 比嘉 研

その他活動等

学会活動

- 日本プライマリ・ケア連合学会災害システム委員会副委員長 鈴木 諭

学会演題発表等(演者)

・第9回J-HPHスプリングセミナー(2024.4.20)

ワークショップ1 「LGBTQフレンドリーな医療機関の実践〜アライとしての一歩を踏み出そう〜」

ファシリテーター 比嘉 研(全日本民主医療機関連合会SOGIEコミュニティメンバー)

・第15回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(2024.6.7-9)

シンポジウム17 「災害時のプライマリ・ケアが持続可能になるためのクリニカルパールズ」

パネリスト 鈴木 諭

企画展示 医療とアート 「利根中央病院 似顔絵セラピープロジェクト」

鈴木 諭、小野 優里

一般演題3 ダイバーシティ/SDH/メンタルヘルス DP-22 「性的マイノリティ初学者が医師向け学習プログラムを受講した後に実施した講演活動の報告」

比嘉 研

一般演題3 ダイバーシティ/SDH/メンタルヘルス DP-24 「医療者が行うアートセラピー活動について〜似顔絵は笑顔の処方箋〜」

小野 優里、鈴木 諭

・第27回日本臨床救急医学会総会・学術集会(2024.7.20)

一般演題:スポーツと救急医療 O-48 「群馬県における大規模市民マラソン救護体制に対する試み」

星野 唯、鈴木 諭、遠藤 匠真、中村 樹菜、中村 光伸

・第56回日本医学教育学会大会(2024.8.9-10)

ワークショップ10 「教育現場における多様なSOGIに基づく困難への対応」

ファシリテーター 比嘉 研

・第29回日本病院総合診療医学会学術総会(2024.9.7-8)

パネルディスカッション2 「災害時における病院総合医の役割と挑戦:未来の災害医療への道」

座長 鈴木 諭

一般演題2 「循環器」 O-014 「造影CT検査が心筋梗塞の診断に寄与した一例」

植野 貴也、片山 理智、宇敷 萌、野尻 翔、佐藤 聖佳、鈴木 諭

・日本プライマリ・ケア連合学会第21回秋季生涯学習セミナー(2024.9.14-15)

ワークショップ18 「今さら聞けないLGBTQ+」

企画責任者 比嘉 研

・日本東洋医学会第80回関東甲信越支部学術総会(2024.10.27)

「長年持続した耳鳴りが香蘇散で軽減した一例」

比嘉 研

・第10回群馬総合診療総合内科フォーラム(2024.11.20)

「Ⅱ型呼吸不全患者の治療方針を臨床倫理4分割法を用いて検討した一例」

捧 博人

・第13回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック支部地方会(2024.12.1)

シンポジウム②「災害 過去からの歩み、未来に向けて」

「プライマリ・ケアを実践する立場として、災害時に求められる私たちの任務と役割」

シンポジスト 鈴木 諭

ポスター発表 「PPIが発症リスクになったClostridioides difficile感染症の一例」

捧 博人、宇敷 萌、渡邉 健太、髙橋 朋宏、鈴木 諭

ポスター発表 「思春期女子に向けたヘルスプロモーション活動の実施報告」

佐藤 聖佳

・第30回日本病院総合診療医学会学術総会(2025.2.22-24)

パネルディスカッション9 「私たちだからこそできる災害医療への関わり方:未来の災害医療への道 part 2」

演者 鈴木 諭

・第30回日本災害医学会総会・学術集会(2025.3.6-8)

ポスター21 その他1 「災害医療体制の乏しい中山間地域での局地災害への対策・対応を考える」

鈴木 諭

・日本内科学会第703回関東地方会(2025.3.8)

「発熱を契機に不完全型Heefordt症候群の診断に至った1例」

中村 元保、吉田 絵理子、渡邉 健太、捧 博人、鈴木 諭

論文・執筆等

Harada T, Watari T, Watanuki S, Kushiro S, Miyagami T, Syusa S, Suzuki S, Hiyoshi T, Hasegawa S, Nabeshima S, Aihara H, Yamashita S, Tago M, Yoshimura F, Kunitomo K, Tsuji T, Hirose M, Tsuchida T, Shimizu T. Preventable diagnostic errors of lower gastrointestinal perforation: a secondary analysis of a large-scale multicenter retrospective study. Int J Emerg Med. 2024 Dec 20;17(1):192. doi: 10.1186/s12245-024-00781-4. PMID: 39702011; PMCID: PMC11660691.

講演・学校保健活動等

学校保健活動

- 沼田市立沼田西中学校 教員等対象 「心について」 宇敷 萌

- 群馬県立渋川工業高校 定時制生徒対象 「性教育」 鈴木 諭

- みなかみ町立古馬牧小学校 小学6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 中村 元保

- 沼田市立沼田西中学校 中学3年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 沼田市立利根中学校 全校生徒対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 渡邉 健太

- 沼田市立利南東小学校 小学5〜6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 鈴木 諭

- 群馬県立沼田女子高等学校 高校1年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 川場村立川場中学校 中学3年生対象 「がん教育」 鈴木 諭

- 川場村立川場中学校 中学3年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 片品村立片品中学校 中学3年生対象 「がん教育」 鈴木 諭

- 沼田市立白沢中学校 中学1~3年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 捧 博人

- 沼田市立池田小学校 小学5~6年生対象 「命の大切さ」 鈴木 諭

- 沼田市立川田小学校 小学4~6年生対象 「メディア教育」 比嘉 研

- 沼田市立多那小中学校 小学3年〜中学生対象 「メディア教育」 森 瑞樹

- 沼田市立沼田西中学校 中学2年生対象 「心肺蘇生法講習」 森 瑞樹

- 沼田市立沼田中学校 全校生徒対象249名 「メディア教育」 髙橋 朋宏

- 沼田市立沼田東中学校 中学3年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 沼田市立沼田南中学校 中学3年生対象 「がん教育」 鈴木 諭

- 沼田市立白沢小学校 小学6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 植野 貴也

- 沼田市立多那中学校 中学生対象 「薬物乱用防止」 鈴木 諭

- 群馬県立利根実業高等学校 高校1年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 沼田市立薄根小学校 小学1~3年生対象 「医師への健康疑問を質問」 鈴木 諭

- 沼田市立沼田南中学校 中学3年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 高山村立高山小学校 小学6年生対象 「がん教育」 鈴木 諭

- 群馬県立沼田女子高等学校 高校1年生対象 「心肺蘇生法講習」 鈴木 諭

- 沼田市立利根中学校 全校生徒対象 「がん教育」 鈴木 諭

- 沼田市立沼田南中学校 中学2年生対象 「心肺蘇生法講習」 森 瑞樹

- 昭和村立大河原小学校 小学6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 鈴木 諭

- 沼田市立薄根小学校 小学4~6年生対象 「医師への健康疑問を質問」 鈴木 諭

- みなかみ町立古馬牧小学校 小学5~6年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 昭和村立南小学校 小学5~6年生対象 「性教育」 鈴木 諭

- 沼田市立沼田東小学校 小学6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 鈴木 諭

- 沼田市立沼田北小学校 小学6年生対象 「薬物乱用防止」 鈴木 諭

- 沼田市立利根小学校 小学5~6年生対象 「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」 岩出 良介