2025年04月01日

利根中央病院

耳鼻咽喉科 医師

松山敏之

はじめに

寒い冬が終わり、暖かな春が訪れると、外に出るのが楽しくなる季節です。しかし、その一方で「また鼻がムズムズ、目がかゆい…花粉症の季節がきた…」と憂鬱に感じる方も多いのではないでしょうか。鼻水やくしゃみ、目のかゆみといった症状が続くと、日常生活に大きな影響を及ぼします。春になると、テレビなどで花粉の飛散予測が報じられますが、花粉症は春だけのものではありません。「私は秋にも花粉症になる」「一年中症状がある」という方も少なくありません。本記事では、花粉症の原因や症状、効果的な治療法について詳しく解説していきます。正しい知識を身につけ、適切な対策を講じることで、花粉の季節を快適に過ごしましょう。

アレルギー性鼻炎(花粉症)とは?

花粉症の正式名称は「アレルギー性鼻炎」です。では、そもそもアレルギーとは何でしょうか?簡単に言うと、体の免疫システムが誤作動を起こし、本来無害なものに対して過剰反応してしまう状態のことです。たとえば、風邪をひくと免疫細胞がウイルスや細菌と戦い、鼻水や発熱といった症状が出ます。これは免疫が正常に働いている証拠です。しかし、花粉症の方は、本来無害なはずの花粉に免疫細胞が反応してしまい、風邪をひいたときと同じような症状を引き起こします。

アレルギー性鼻炎の原因となるものは、スギ、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギ、イネなどの植物の花粉、ハウスダスト、ダニ、カビ、ペットの毛やフケなど、多岐にわたります。このうち、日本で最も多いのはスギ花粉症であり、そのためスギ花粉の飛散する春になると花粉症の話題が多くなるのです。どんな原因で花粉症を発症しているのかは、病院の血液検査で調べることができます。症状がひどい場合は、一度検査を受けてみることをおすすめします。

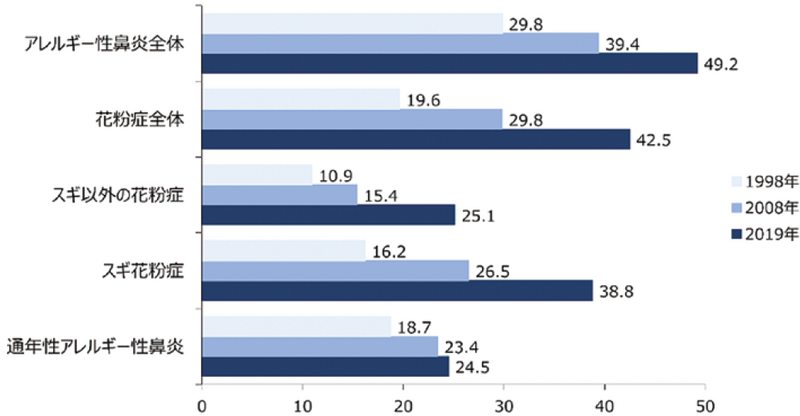

アレルギー性鼻炎の疫学調査(2019年)によると、年々罹患率が上昇しており、約2人に1人がアレルギー性鼻炎を発症していると報告されています。そのため、花粉症は「国民病」とも呼ばれるほど広く認知される疾患となっています。また、年代別に見ても、若年層から高齢者まで有病率の増加が確認されており、全年代でアレルギー性鼻炎の影響が拡大していることが分かります。(図1)

花粉症の症状には、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみ、のどの違和感、咳などがあります。これらの症状は、仕事や家事の効率低下、学習の妨げ、日中の眠気、イライラ、倦怠感、さらには成長の遅れにもつながることがあります。また近年では、くしゃみをすることで周囲の人に迷惑をかけているのではないかと気にする方も増えています。そのため、花粉症は単なる個人の健康問題だけでなく、他人への配慮を求められることで心理的な負担が増す疾患にもなっています。

花粉症の治療法

花粉症は、免疫機能が過剰に反応することで発症する疾患です。そのため、基本的な対策としては免疫の過剰な働きを抑え、アレルゲンへの接触をできる限り減らすことが重要です。マスクやメガネの着用は、花粉の侵入を防ぐ有効な手段です。また、洗濯物を外に干さないことで衣類への花粉の付着を防ぐことができます。衣服の選び方にも注意が必要で、花粉の付きやすいフリースやウール素材を避けるとより効果的です。室内の花粉を減らすためには、こまめに掃除を行うことが大切です。帰宅時には衣類や髪についた花粉を払い落とし、室内に持ち込まないようにしましょう。さらに、手洗いやうがいをすることで、手や喉に付着した花粉を洗い流すことができます。

薬による治療には、抗アレルギー薬の内服、点鼻薬や点眼薬の使用、貼り薬といった選択肢があります。自分に合った薬を見つけることが、症状を軽減するために重要です。

舌下アレルゲン免疫療法は、アレルギーの原因となる物質を少しずつ体に取り入れることで、免疫システムを慣れさせる治療法です。花粉症の根本的な治療が期待できる唯一の方法とされており、一般的には3年以上の治療期間が必要とされます。毎日自宅で行うことができるため、負担が少なく、長期的に症状の軽減が期待できます。

手術療法には、鼻の粘膜を焼いて症状を軽減するレーザー手術や、鼻水の原因となる神経を切る手術があります。日帰りで受けられる手術もあり、痛みも少ないため、薬で改善しない方に向いています。

抗体治療は、免疫細胞の誤作動をブロックする治療法で、最重症のスギ花粉症患者のみ保険適用となっています。

おわりに

花粉症は、日々の生活に大きな影響を与えます。適切な対策や治療を行うことで、症状を軽減し、快適な日常を取り戻すことができます。もっと詳しく知りたい、検査を受けたい、治療を始めたいという方は、お気軽に当院の耳鼻咽喉科へご相談ください。花粉の影響を最小限に抑えるために、早めの対策を始めましょう。

小話

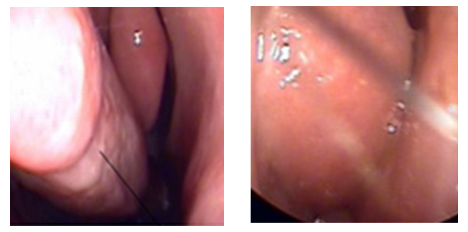

現在、私はカンボジアで耳鼻咽喉科の医療支援を行っています。その一環として、現地の学校で耳鼻咽喉科の検診を実施していますが、カンボジアの子供たちにアレルギー性鼻炎の子はほとんど見られません。その代わりに、医療環境や経済的背景、衛生状況の影響から、感染性の鼻炎を患う子供が多くいます。同じ鼻の中でも、日本とカンボジアでは大きな違いがあります。